窓の鍵の防犯対策について探していませんか?

一般的な窓についている『クレセント錠』は、ガラスを割られてしまえば簡単に解錠できてしまうことから、防犯効果はほとんどないといわれています。

空き巣などから家を守るためにも、窓の防犯対策は必須となりますが、どんな対策があるのかわからない方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、窓についている鍵の防犯効果がないといわれている理由や、対処法についてご紹介します。

窓についている鍵の防犯効果はないって本当?

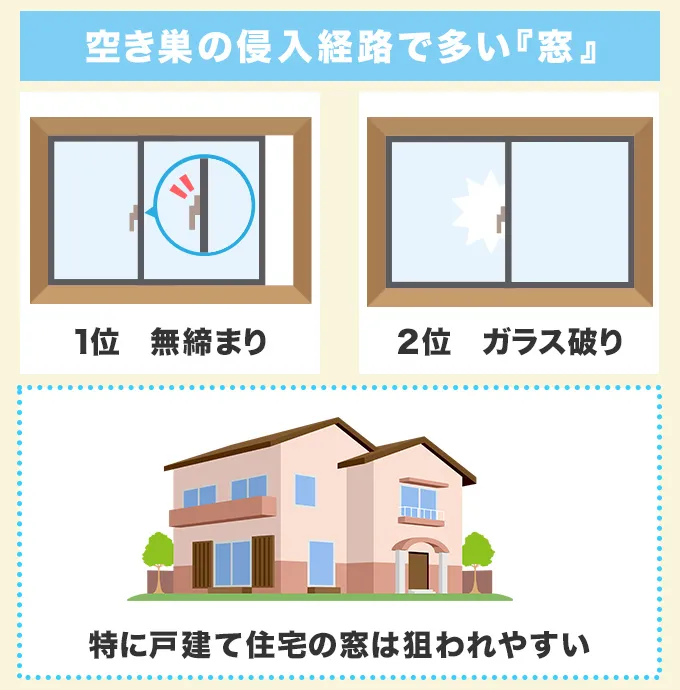

空き巣などの侵入盗が、住宅に侵入する経路として最も用いられるのが『窓』です。

玄関や勝手口に比べると防犯対策が脆弱である場合が多く、比較的簡単に開けることができてしまいます。

ここではまず、一般的な窓の防犯性についてご紹介したいと思います。

空き巣の侵入経路で窓は2番目に多い

警察庁が公開する、令和4年の侵入窃盗認知件数のデータによると、空き巣による被害総数は10,553件です。

そのうち、4,145件は鍵の閉め忘れが原因となっている無締まりが原因の被害、次いで3,586件はガラス破りによる被害で、2番目に多い手口となっています。

中でも、ガラス破りによる被害は戸建て住宅が最も多く2,952件と、約半数以上を占めている事がわかります。

近年ではディンプルキーなど、防犯性の高い鍵を取付けている住宅も多く、玄関や勝手口からの侵入が難しくなっている分、比較的侵入しやすい窓が狙われやすくなっています。

次の見出しでは、窓が狙われやすい理由をご紹介したいと思います。

参考サイト:警察庁 刑法犯に関する統計資料 令和4年の統計

空き巣に窓が狙われやすい理由とは

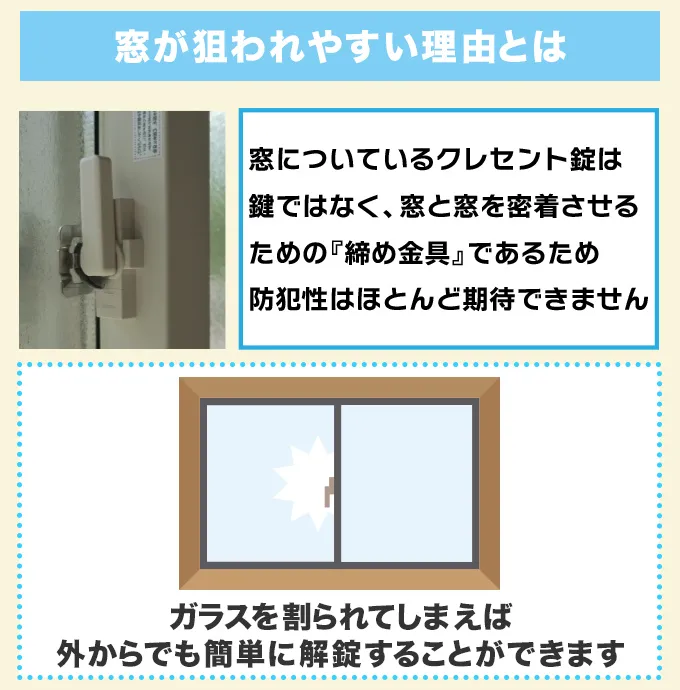

窓に取り付けられているクレセント錠は『鍵』として認識している方が多いですが、実は鍵ではないため防犯効果はほとんど得られません。

では、クレセント錠はどんな役割をしているのかと言いますと、窓の気密性や防音性を高めるための『締め金具』です。

ごく一般的な引違戸は、スムーズに開閉を行うために若干の隙間が生まれてしまうというデメリットがあります。

そこでクレセント錠を使ってそれぞれの窓を密着させることで隙間を埋め、気密性や防音性を保つことができるようになります。

もともと防犯のために取り付けられている部品ではないため、ガラスが割られてしまえば、簡単に外からでも解錠することができてしまいます。

以上の点から、ごく一般的なクレセント錠を使用している場合は、防犯対策としてはほとんど意味がないといえます。

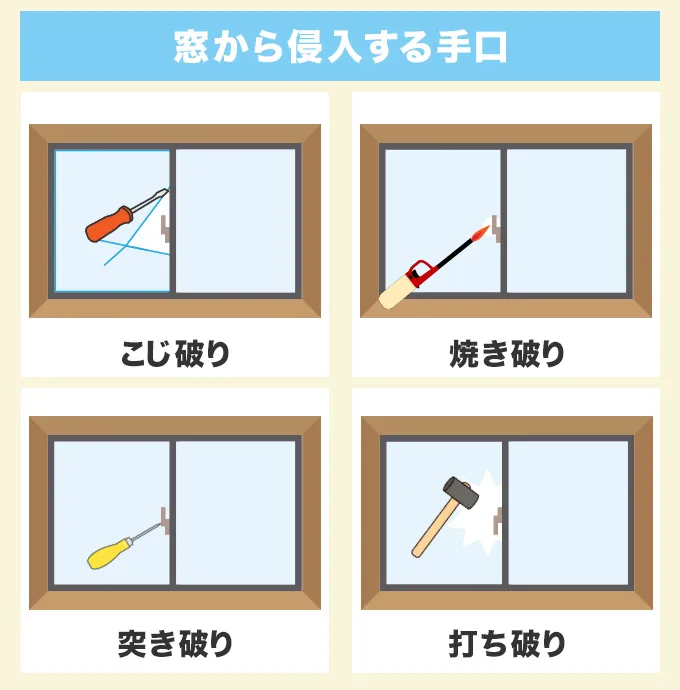

空き巣が窓から侵入する手口

ガラスを割って侵入する方法というと、『バールなどで勢いよく割って大きな音がする』というイメージを持つ方も多いかと思います。

ただ、近年ではほとんど音を立てずに侵入する、下記のような手口が主流となっています。

| 名称 | 手口 |

|---|---|

| こじ破り | マイナスドライバーなどの工具を使って、窓ガラスとサッシの間に穴を開ける |

| 焼き破り | ライターやバーナーなどでガラスをあぶった後に急激に冷やし、温度変化によってガラスを割る |

| 突き破り | アイスピックなどで穴を開けて、窓の鍵を突いて解錠する |

| 打ち破り | バールなどでガラスを思いっきり割って解錠する |

何も対策を行っていない窓であればものの数分で窓を解錠し、侵入できてしまうといわれているため、注意が必要です。

特に突き破りに関しては、ガラスに残る傷も小さく、被害に遭っていることに気づきにくいという特徴があります。

時間が経てば経つほど解決しにくくなってしまうため、被害に遭わないためにも日頃からしっかり対策を行っておくことが大切です。

狙われやすい窓の特徴

『どのような窓が狙われやすいのか』を知っておくと、より対策が行いやすくなります。

ここでは、3つのポイントに分けてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

- 【狙われやすい窓の特徴】

- ・戸建て住宅

- ・防犯対策を行っていない

- ・周囲から死角になっている

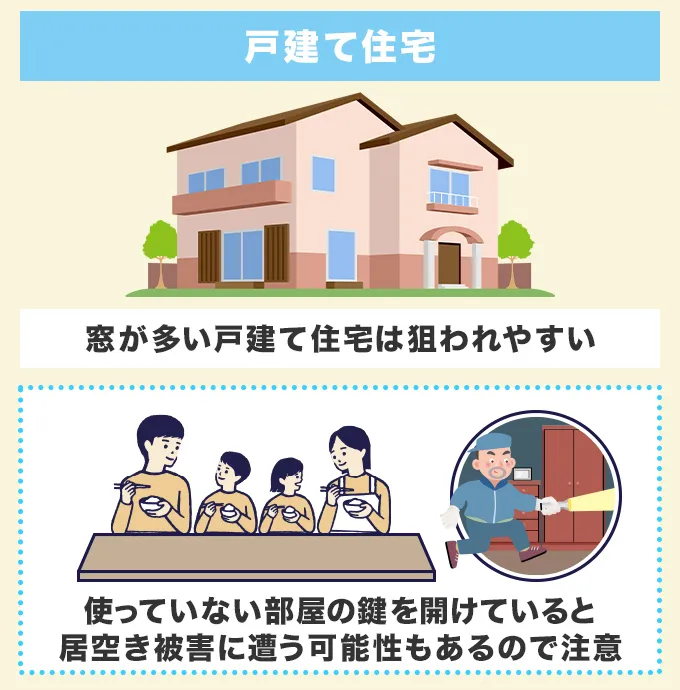

戸建て住宅

戸建て住宅はそもそも窓がたくさんついているため、マンションなどの集合住宅に比べると狙われやすくなります。

特によじ登ったりする必要がない1階の窓は、よりターゲットにされやすくなりますので注意が必要です。

侵入窃盗というと、留守の家を狙って侵入する『空き巣』のイメージが強いですが、住民が在宅中にもかかわらず侵入する『居空き』による被害も発生しています。

家にいるからといって窓を開けっ放しにしていると、そんなちょっとした隙を狙って侵入されることもありますので、使っていない部屋の窓はしっかり施錠しておくことがおすすめです。

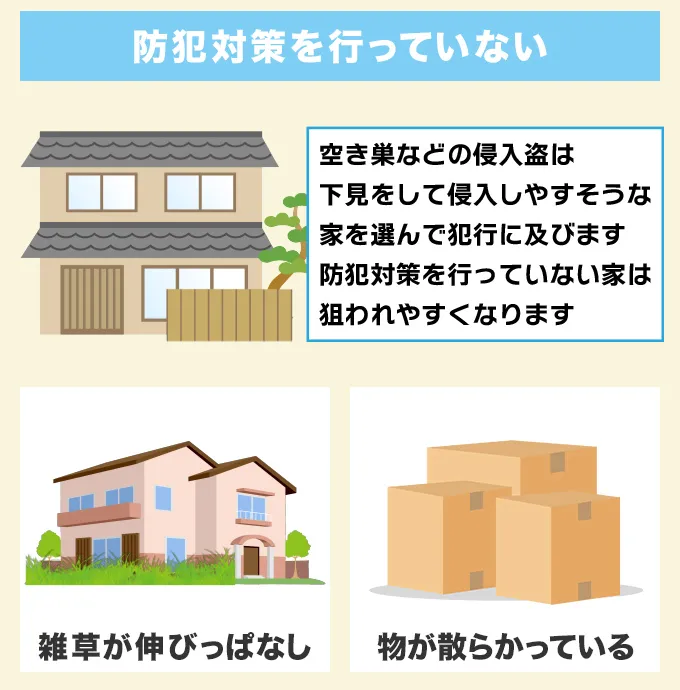

防犯対策を行っていない

空き巣などの侵入盗の多くは事前に下見を行い、より侵入しやすい家を見極めて犯行に及ぶといわれています。

窓に補助錠やブザーなどが設置してあり、失敗するリスクが高いAの家と、防犯対策を全く行っておらず、侵入しやすそうなBの家がある場合、Bの家が狙われる確率が圧倒的に高くなります。

ターゲットにされないためには、『防犯対策をしっかり行っている家』『侵入が難しそうな家』ということをアピールすることが大切です。

また、家の周りの整理整頓が行えていなかったり、雑草が伸びっぱなしになっている家も『家のことに無頓着』というイメージを持たれ、ターゲットにされやすくなります。

防犯対策同様に、家の周りの整理整頓やメンテナンスもしっかり行っておくことをお勧めします。

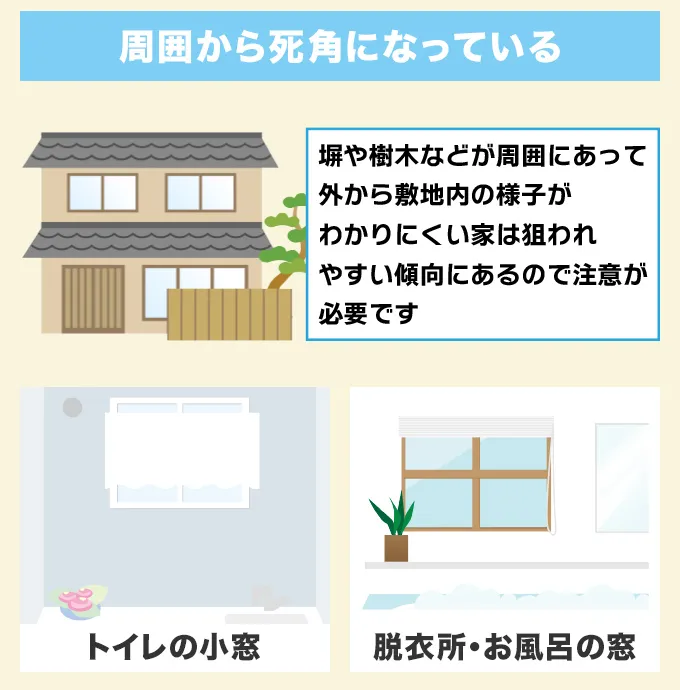

周囲から死角になっている

建物の回りに塀や樹木があるような、周囲から死角になっている建物の窓は狙われやすくなります。

これは周囲からの視線が遮られていることによって、時間をかけてじっくり侵入することができるというメリットがあるためです。

『トイレの小窓』や『脱衣所・お風呂の窓』は目隠しの目的で、家の裏に設置されていることが多く、ターゲットにされやすくなります。

他の窓に比べてサイズが小さいため『こんな場所から誰も入ってこないだろう』という先入観から、防犯対策も脆弱になっていることも理由の一つとなっています。

ただ、小さな窓であっても、小柄な犯人であれば侵入できてしまうため、油断は禁物です。小窓の対策も、しっかり行いましょう。

窓の鍵の防犯効果を上げる方法

窓の鍵の防犯性を上げるためには、下記の方法が効果的です。

- 【窓の鍵の防犯性を上げる方法】

- ・鍵付きクレセント錠への交換

- ・補助錠の取り付け

それぞれの対策については、リンク先の見出しで詳しくご紹介します。

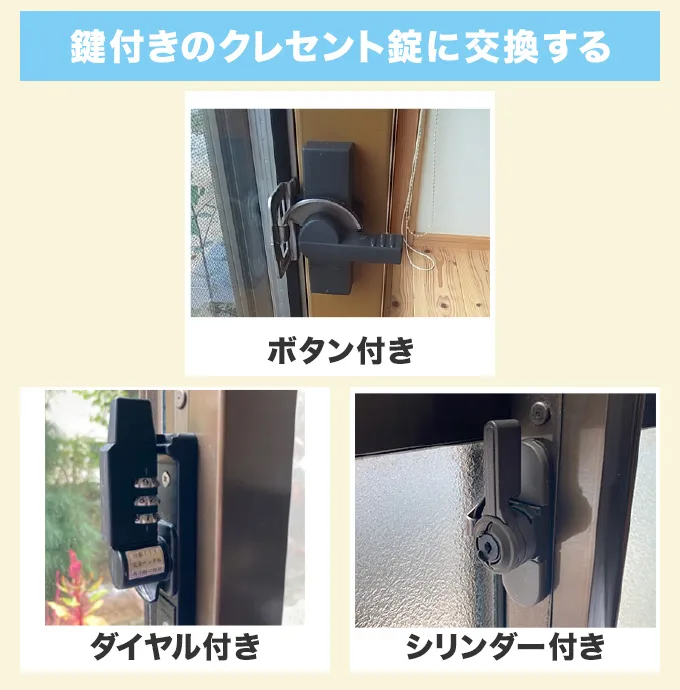

鍵付きのクレセント錠に交換する

上の見出しでもご紹介しましたが、窓に取り付けられている一般的なクレセント錠の防犯効果はほとんどありません。

クレセント錠の防犯性を高めるには、下記のような鍵付きタイプに交換することがおすすめです。

- 【鍵付きクレセント錠の種類(例)】

- ・ボタン付きクレセント錠

- ・ダイヤル付きクレセント錠

- ・シリンダー付きクレセント錠

ボタン付きのクレセント錠は、ボタンを押しながら解錠操作を行う必要があるため、片手での解錠が難しくなります。

外からの解錠の難易度は上がるものの、室内からの解錠は一般的なクレセント錠に近い使用感で防犯性を高められるのが魅力です。

『いちいち鍵の開け閉めを行うのが面倒』という方に、おすすめなクレセント錠となっています。

ダイヤル付きクレセント錠は、あらかじめ設定した番号にダイヤルをそろえることで、レバーの操作を行う事ができるタイプです。

番号を揃える手間がかかってしまいますが、物理的な鍵が必要ないため、鍵を紛失して開かなくなってしまうというトラブルが発生しないのがメリットといえます。

シリンダー付きクレセント錠は、付属の鍵を使ってレバーの操作を制限することができるタイプです。

鍵を差し込んで回すだけなので、ダイヤルに比べて簡単に施錠・解錠が行える点がメリットといえます。

ただ、鍵を紛失してしまうと開けられなくなってしまうので、鍵の管理には十分注意が必要です。

賃貸の場合は事前に確認を取る

賃貸のクレセント錠の交換を検討している場合は、まず管理会社や大家さんに相談し、許可を得てから作業を行いましょう。

勝手に交換を行ってしまうと、退去時にトラブルに発展する恐れがありますので注意が必要です。

また、許可をもらった場合でも、基本的に退去時には元に戻すように指示されますので、交換前の部品は大切に保管しておきましょう。

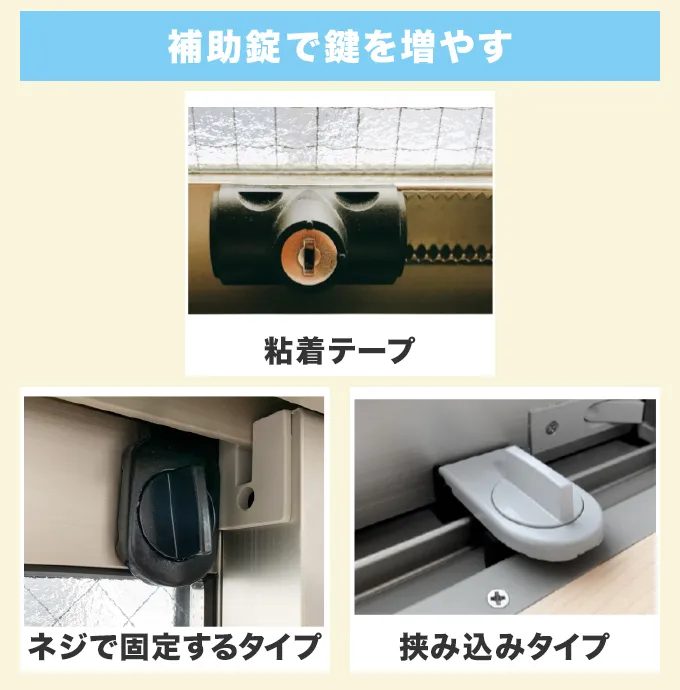

補助錠を設置して鍵を増やす

一般的なクレセント錠に比べれば、鍵付きのクレセント錠に交換する対策だけでも防犯性を高めることはできますが、より強化するには補助錠の取り付けがおすすめです。

窓用の補助錠は、『粘着テープ』、『ネジ』、『サッシに挟み込む』など、さまざまな種類が販売されているので、取り付ける環境に合わせて選ぶことができます。

賃貸の場合は、テープやサッシに挟み込むタイプを使用すると、退去時の原状回復も行いやすくなるのでおすすめです。

また、空き巣などの侵入盗は、『侵入までに10分以上かかる場合はほとんどが諦める』というデータがあります。

できるだけ時間を稼ぐためにも、シリンダーやダイヤルなどの鍵がついている補助錠を選ぶとより効果的です。

粘着テープタイプは定期的なメンテナンスを

粘着テープタイプは、長い間使用しているとどうしても粘着力が弱まってしまいます。

粘着力が弱い状態で勢いよくドアを開けられると、衝撃で補助錠が取れて窓が開いてしまう事もありますので注意が必要です。

定期的に粘着力が弱まっていないか、外れそうになっていないかをチェックして、弱まっているときは交換することがおすすめです。

また、設置の際に接着面が汚れていると、外れやすくなってしまいますので、窓の汚れはしっかり拭き取ってから取り付けるようにしましょう。

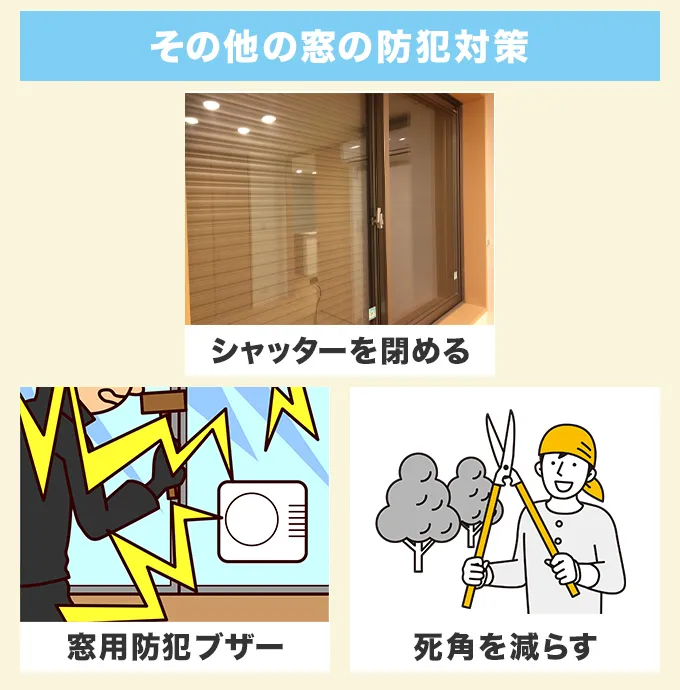

その他の窓の防犯対策

賃貸に住んでいて鍵付きのクレセント錠への交換が難しい、鍵付きのクレセント錠への交換と合わせてさらに防犯性を上げたいという場合。

ここでは、鍵の交換以外にできる窓の防犯対策についてご紹介したいと思います。

- 【その他の窓の防犯対策】

- ・シャッターを閉める

- ・窓用防犯ブザーの設置

- ・窓周辺の死角を減らす

シャッターを閉める

室内の様子が外から見える状態になっていて、留守・在宅が一目でわかってしまうと、空き巣に狙われる確率が高くなります。

特に夜遅くまで家に帰らないことが多い方や、長期で家を留守にする場合は、注意が必要です。

シャッターを閉めることで、室内の状況を悟られにくくなる、ガラスを割られにくくなるという効果がありますので、閉めてから出かけることがおすすめです。

窓に防犯ブザーを設置する

窓用の防犯ブザーを取り付けておくことで、空き巣などの侵入者を驚かせて侵入を諦めさせたり、周囲の人に異常を知らせたりする効果があります。

防犯ブザーは、『窓に加わった衝撃を検知するタイプ(衝撃検知型)』と、『窓が開いたことを検知するタイプ(開放検知型)』の主に2種類が販売されています。

音の大きさや検知能力に関しては製品によって異なりますので、インターネットの口コミなどをチェックしてから購入すると失敗をある程度防ぐことができます。

また、集合住宅や住宅街で使用する場合、誤作動によってブザーが鳴り、トラブルに発展する可能性もありますので注意が必要です。

特に、衝撃を検知するタイプは風や窓にぶつかってしまったなどのちょっとした衝撃でブザーが鳴ることもあるため、住宅街で使用するなら『開放検知型』のブザーを使用することがおすすめです。

窓周辺の死角を減らす

窓の回りに背の高いものが置かれていたり、樹木や雑草が伸び切って敷地内の様子が確認し辛い状態になっていると、周囲の人に異変を察知してもらいにくくなってしまいます。

背の高いものは別の場所に移動させる、樹木や雑草は剪定・除草して庭をきれいな状態にしておくことがおすすめです。

また、庭が塀で囲まれている、家の裏にあって周囲から死角になっているときは、センサーライトや防犯カメラを使った対策を取り入れるといいでしょう。

ライトや防犯カメラが設置してあることで、犯行を諦めさせる効果が期待できますので、ぜひ検討してみてください。

窓の鍵の交換を鍵屋に依頼する場合

クレセント錠の交換はDIYでも行うことはできますが、手順を間違えてしまうと取り付けられなくなってしまう事もありますので鍵屋への依頼がおすすめです。

特に裏板が落ちてネジが止められなくなってしまった場合、まず裏板を取り出す作業が必要となりますので、一般的な交換費用に比べて高額になってしまいます。

DIYに慣れていない、自信がないという方は、鍵屋へのご依頼もぜひ検討してみてください。

鍵屋に依頼した場合の費用については、次の見出しからご紹介しているので、参考になれば幸いです。

窓の鍵交換を鍵屋に依頼した場合の施工事例

鍵屋に窓のクレセント錠交換作業を依頼した場合、現場の状況によって行う作業や費用が異なるため、正確な料金に関しては現地でのお見積りにてご案内しております。

ただ、依頼する前に大体の料金でも知っておくと安心できると思うので、ここでは生活救急車で実際に対応した、窓のクレセント錠交換作業の費用事例をご紹介します。

ベランダドアのクレセント錠交換

別業者が取り付けた窓の鍵が、ガタガタして取れそうとのことでご依頼をいただきました。

また、現在ついているのが暗証番号が付いているタイプでめんどくさいため、交換したいとのご希望でした。

中央に鍵穴がついていて、クレセントをかけた後、鍵を回すと2重でロックがかけられるタイプへの交換を行いました。

| 項目内容 | 料金(税込) |

|---|---|

| 窓クレセント交換 簡易錠交換 | 11,000円 |

| KAKEN 部品代 | 4,400円 |

| 合計 | 15,400円 |

ベランダドアのクレセント錠交換

ベランダクレセント錠の不具合で、鍵が閉まらないとのご相談をいただきました。

クレセント錠のバネがちぎれて引っかかり、レバーが動かない状態です。

廃盤クレセント錠のため、互換性のある万能クレセント錠へ交換しました。

| 項目内容 | 料金(税込) |

|---|---|

| ベランダドア クレセント錠交換 | 11,000円 |

| 部品代 | 12,980円 |

| 合計 | 23,980円 |

クレセント錠の交換費用が高くなるケース

上の見出しではクレセント錠の交換費用の相場をご紹介しましたが、下記のような状況によっては費用が高くなることがあります。

- 【交換費用が高くなるケース】

- ・サッシの素材

- ・裏板の取り出しが必要

スチール製のサッシなど、鍵の取り付けや交換が難しくなる場合は、追加費用が発生して相場よりも高くなることがあります。

また、経年劣化によるネジの緩みや、DIYで交換を行った場合のミスで多いのが、クレセント錠が完全に外れることで、裏板がサッシの中に落ちてしまうトラブルが起こることがあります。

裏板がないとクレセント錠を止めることができないため、まずは落ちてしまった裏板を取り出す作業が必要となり、追加費用が発生します。

相場費用よりも高い金額が見積もりに記載されていた場合、『ぼったくりかな』と不安になることもあるかと思いますが、このように状況によっては妥当な価格である場合もあります。

『高いかも』と感じたときは見積の内訳をしっかり確認し、作業に入る前に業者に説明をしっかり受けることで悪質な業者に引っかかりにくくなります。

不安なら相見積もりを取る

説明を受けても価格に納得できないという場合は、いったん作業を断り、また別の業者に見積もりを依頼して料金を比較することもおすすめです。

2~3社から相見積もりを取ることで、大体の相場費用を確認することができるため、明らかにおかしい業者ははじくことができます。

依頼する業者によっては、見積の時点で出張料や作業しなかった場合のキャンセル料などが発生することもありますので、問い合わせの時点で確認しておくと安心です。

生活救急車では、出張料・見積料・キャンセル料は無料でご対応可能ですので、『一旦料金を確認してから決めたい』という場合でも、お気軽にご相談ください。

クレセント錠の交換

クレセント錠の、交換依頼で訪問しました。

経年劣化により、物理的に破損している状態でした。

現状と同じ製品は廃盤となっていたため、窓に加工を施したうえで、鍵付きのクレセント錠に交換しました。

| 項目内容 | 料金(税込) |

|---|---|

| 窓の鍵取付 簡易錠 | 11,000円 |

| 窓の鍵取付 スチール製扉への取付 | 5,500円 |

| FUKI 部品代 | 4,400円 |

| 合計 | 20,900円 |

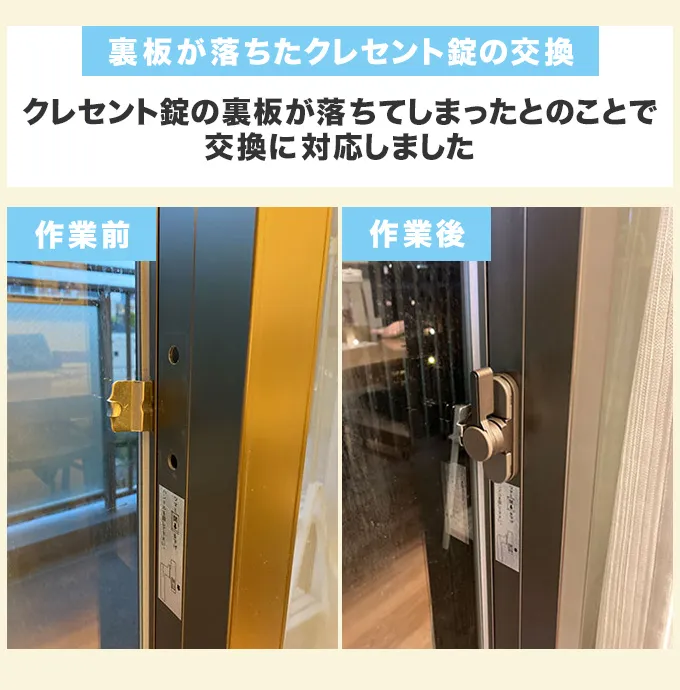

裏板が落ちたクレセント錠を交換

築20年のマンションで、鍵のトラブルでした。

窓のクレセント錠のバネが切れて動きが悪かったため、自分で取り外したら、裏板が落ちて復旧できなくなってしまったとのことです。

裏板がないと取り付けることができないため、サッシを脱着して裏板を取り出し、新しい部品に交換しました。

※この事例では鍵なしのクレセント錠を使用して交換しています。

| 項目内容 | 料金(税込) |

|---|---|

| クレセント錠交換 | 11,000円 |

| サッシ脱着 | 11,000円 |

| KAKEN 部品代 | 3,300円 |

| 合計 | 25,300円 |

窓についている鍵の交換は生活救急車にお任せください!

ごく一般的な窓についているクレセント錠は、防犯効果がほとんどないとされています。

近年では、シリンダーやダイヤルなどの鍵がついている機種も販売されているため、窓の防犯性を上げたいという場合は交換することがおすすめです。

生活救急車でも、クレセント錠の交換作業を承っております。

出張料・見積料・キャンセル料は無料で対応しておりますので、『まずは料金が知りたい』という場合でも、お気軽にお問い合わせください。