会社の鍵を紛失してしまったときの対処法がわからなくて困っていませんか?

大切な鍵を失くしてしまったとき『クビになってしまうかも』、『鍵の弁償は自分でするのかな。高額な費用がかかったらどうしよう』と不安になってしまう方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、会社の鍵を紛失してしまったときにやるべきことや、対応方法などを解説したいと思います。

万が一交換するときの費用についてもご紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

会社の鍵を紛失したときにやるべきこと

会社の鍵が見当たらないとき、焦って何からしていいのかわからなくなってしまう方もいらっしゃると思います。

『クビになるかも・・・』と不安になるとそのまま黙っておきたくなることもあるかと思いますが、基本的にクビになってしまう事はほとんどないため早めに会社に連絡することが大切です。

ここではまず、鍵を失くしてしまったときにやるべきことを1つずつ解説していくので、参考にしてみてください。

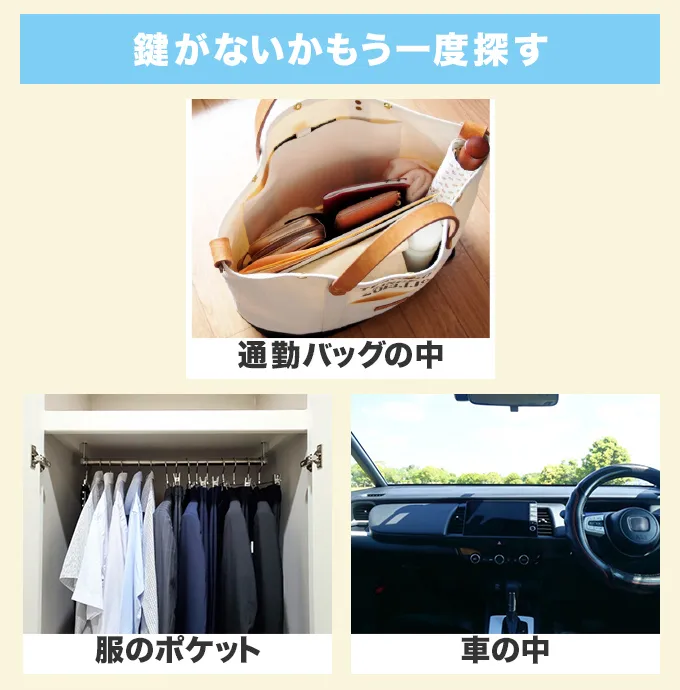

もう一度鍵を探してみる

鍵が見当たらないときは、冷静になって探すことで意外な場所から見つかることもあります。

特に『急いでいたとき』や『通勤用のバッグを変えたとき』などは、いつも鍵を管理している場所に入っていないかもしれません。

鍵屋にいただいたご依頼の中でも、『やっぱり鍵がありました!』とご連絡をいただくケースがよくあります。

焦っていると普段なら気付く場所に合っても目につかないこともありますので、下記の鍵がよく見つかる場所を参考に、一旦落ち着いて再度確認することがおすすめです。

- 【鍵がよく見つかる場所】

- ・バッグの底、ポケットの底

- ・バッグに入っている物の間

- ・前日に着ていた服のポケット

- ・別のバッグの中(サブバッグの中)

- ・通勤に使った車の中(シートの下・ダッシュボードの中など)

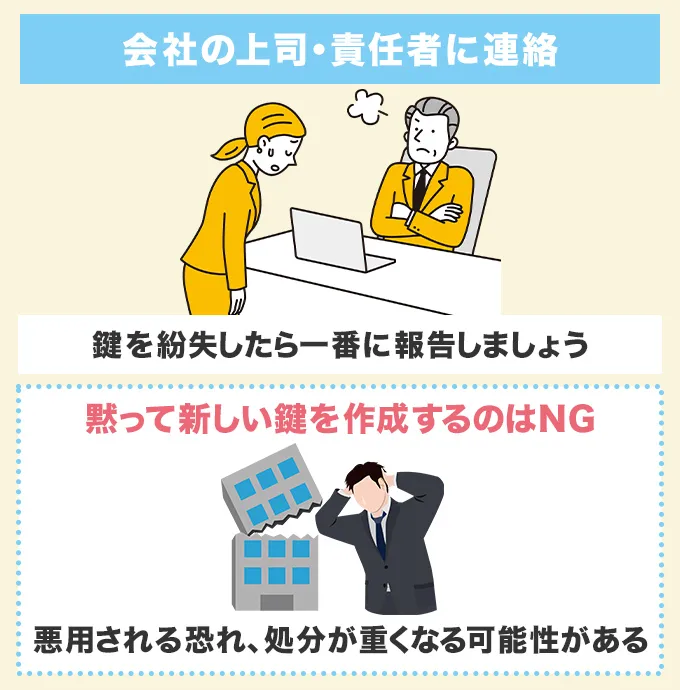

会社の上司や責任者に連絡する

どれだけ探しても鍵が見つからないときはまず一番最初に、会社の上司・責任者に報告をしましょう。会社がビルのテナントを借りている場合は、ビルの管理者に連絡する必要もあります。

『スペアキーを作成すれば問題ない』と黙っていると、のちのトラブルにつながったり、隠蔽しようとしたことによる重い処分が下される可能性も高くなります。

紛失してしまった鍵を誰かに拾われて悪用されたり、失くしたと思っていたけど実は盗まれていたということもあるので必ず報告することが大切です。

『鍵を失くしたらクビになるかな』『鍵を弁償することになってしまうかも』と不安になってしまう方もいらっしゃると思いますが、きちんと報告・対処すれば解雇されることはまずありません。

鍵を失くしてしまったときの処分については、下記リンク先の見出しでご紹介しているので合わせてチェックしてみてください。

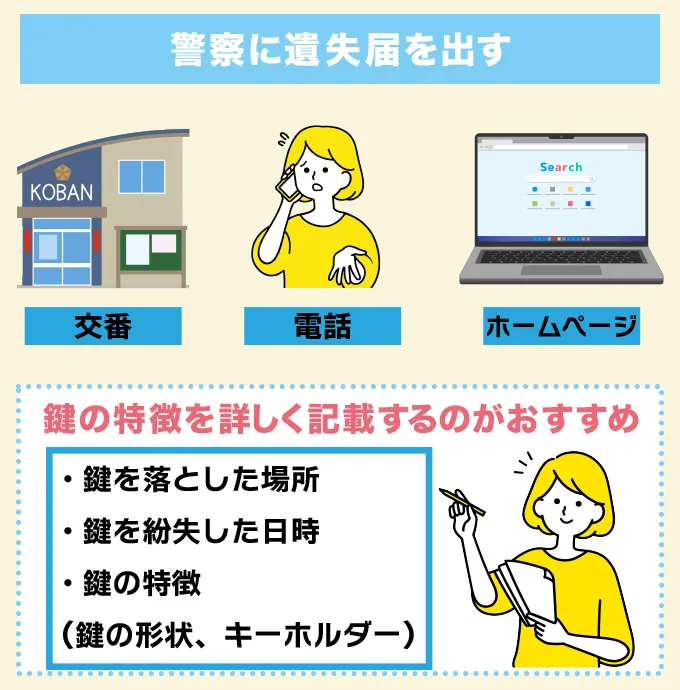

警察に遺失物届けを出す

遺失届とは落とし物や忘れものが警察に届けられた場合に連絡をもらうことができる届出のことで、紛失したものが見つかる可能性を上げることができます。

通勤中など屋外で鍵を紛失した可能性が考えられるなら、警察に遺失届を提出することをおすすめします。

届出は近くの交番や警察署、電話、ホームページなどで行うことが可能です。

遺失届を提出するときは、落とした場所・時間・鍵の特徴をできるだけ細かく明確に記載しておくと見つかる確率が高くなります。

また、警察庁のホームページ内には届いた遺失物を掲載しているページもあるため、定期的に確認してみるのもいいでしょう。

参考サイト:警察庁 落とし物の検索(拾得物件の公表ページ)

会社の鍵を紛失したらクビになる?

会社の鍵を紛失してしまったときに、『クビになるかも』と不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ただ、一度の鍵紛失でクビになってしまうことはなく、別の処分が下される場合が多いといわれています。

ここでは、会社の鍵を紛失してしまったときの対応方法についてご紹介します。

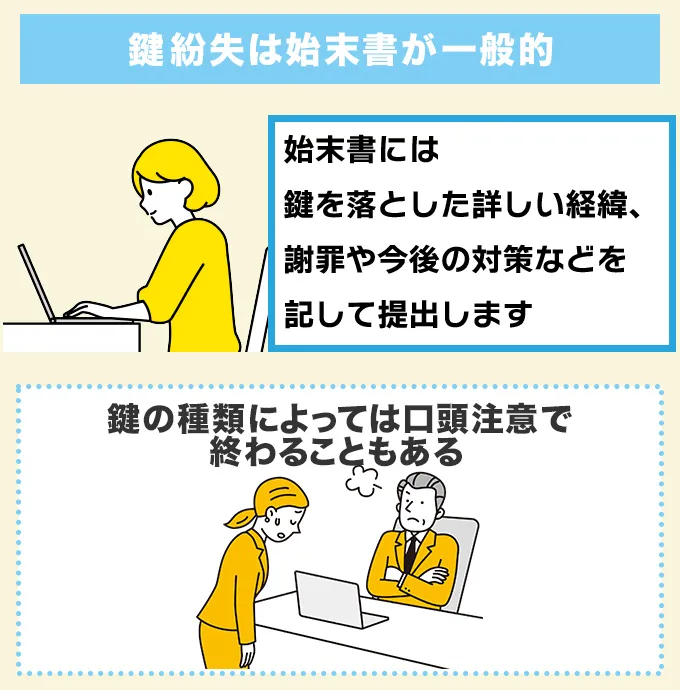

始末書を書くのが一般的

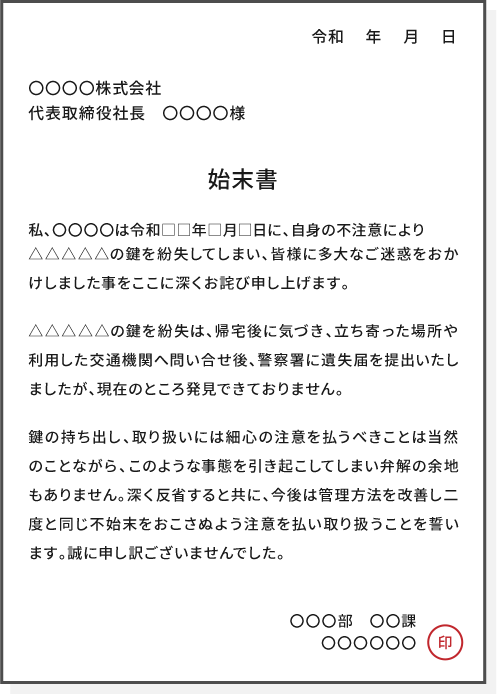

会社の鍵を紛失してしまったときの処分としては、始末書の提出などの訓告処分が一般的といわれています。

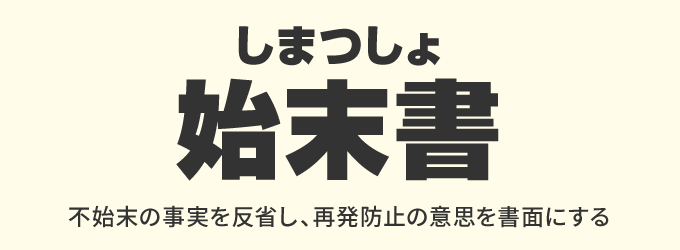

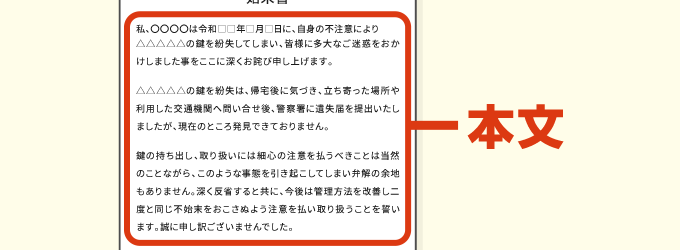

始末書は不始末や不祥事についての謝罪や反省、再発防止のための誓約を表すための書類です。

鍵を紛失してしまった場所や原因などを細かく記し、謝罪と今後同じことを繰り返さないためにできることを記して提出します。

失くした鍵が個人ロッカーや机の鍵など、重要な書類を保管しているわけではない場所である場合は、口頭での注意で終わる可能性もあります。

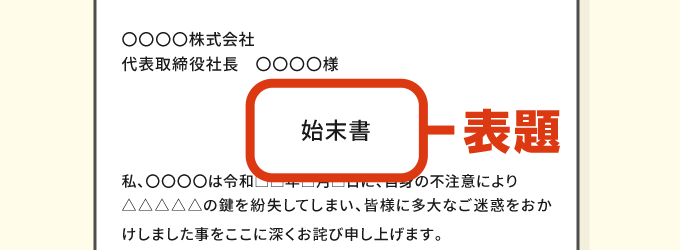

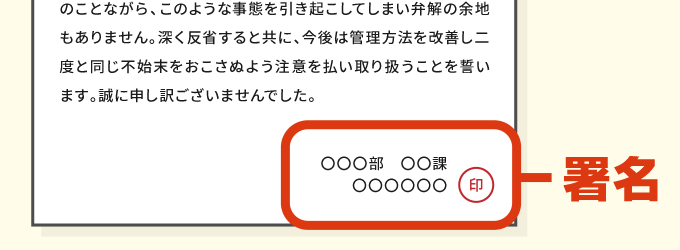

基本的な始末書の書き方

ここでは「会社の鍵」を紛失した際の『始末書』の書き方をご紹介いたします。

始末書では、紛失した鍵の概要と紛失した経緯を細かく説明し、口頭での謝罪もし提出します。

最近では、無料でダウンロードできる始末書のテンプレートがありますが、実際に記載する内容はひとそれぞれです。

誤って心象を悪くすることを書いてしまうトラブルを避けるためのポイントもいくつかご紹介いたしますので、ぜひこちらご覧ください。

顛末書(てんまつしょ)との違いは?

顛末書は、会社に対して問題や起こったトラブルを一部始終報告する「社内宛の報告書」です。トラブル報告書と呼んでいる会社もあります。

始末書は、反省の意味合いがある文章です。ですので、あまり俯瞰した目線で紛失した経緯を書くのはおすすめしません。

始末書を書くために準備するもの

始末書のテンプレートが会社にない場合に、準備するものをご紹介します。

もし、テンプレートがある場合はそちらに沿って記入していきましょう。

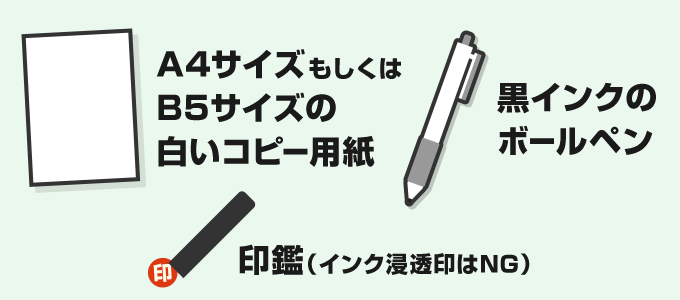

手書きで書く場合

パソコンの知識がなかったり、パソコンがなく印刷できる環境がない場合は、手書きで始末書を書くことができます。

準備するものは、A4サイズもしくはB5サイズの白いコピー用紙と、黒インクのボールペンもしくは黒インクの万年筆です。

鉛筆や熱で消せるボールペンはNGです。

インク浸透印(シャチハタ)ではない「印鑑」も準備しておきましょう。

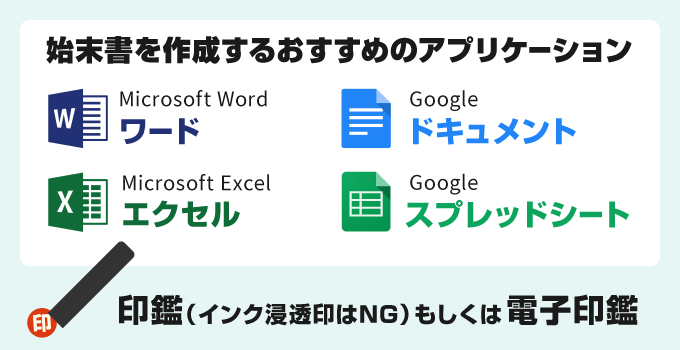

パソコンで作成する場合

会社のなかには、パソコンで作成した始末書がNGな場合もありますので、ご注意ください。

作成した始末書は、メール(PDFなど)で上司に提出するのか、印刷して提出するのかなども事前に確認しておきましょう。

パソコンで作成する場合は、WordやExcelなど操作になれたアプリケーションを使用しましょう。

サイズは、A4もしくはB5で作成しましょう。

フォント(書体)もデフォルトの(ゴシック体・明朝体)を使用しましょう。文字の大きさは10pt~12ptが読みやすいとされています。

印刷して提出する際は、インク浸透印(シャチハタ)ではない「印鑑」も準備し、

PDFなどのデータで提出する場合は「電子印鑑」を準備しましょう。

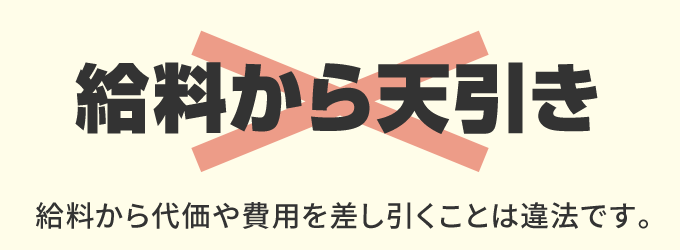

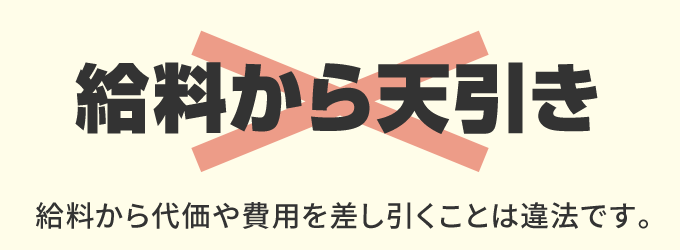

弁償方法に注意!始末書に書く内容

始末書に書く基本的な内容は、宛先・始末書の作成日または提出日・表題・再発防止策・お詫びです。

ここで注意したいことは、鍵の交換費用など支払うことになった場合「給料から天引きしてください」と書かないことです。

会社側から書くように指示があった際には、給料から代価や費用を差し引くことは違法であることを伝えましょう。

労働基準法第24条で「働いた分の賃金は、当然に支払われなければなりません。」と決められています。ですので、給料から差し引く行為は違法です。

出典:厚生労働省HP 労働基準法第24条(賃金の支払)について

始末書の例文と書き方のポイント

始末書の気を付けるべきポイントは5つあります!

1.日付は和暦が一般的

2.宛先の肩書きは正確に

3.表題の「始末書」は真ん中揃え

4.始末書の内容は正確に長すぎないこと

5.印鑑は氏名の右隣

このポイントの細かな説明は、後ほど解説いたします。まず、始末書の例をご覧ください。

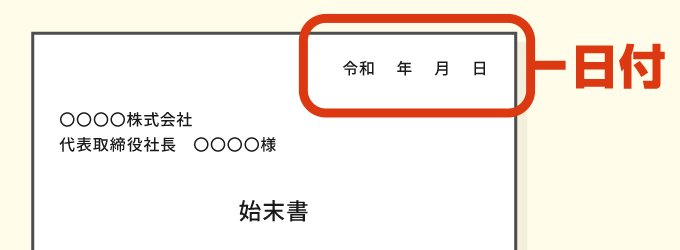

1. 日付は右上!書類は和暦が一般的

日本の書類に記載する日付は、一般的に和暦です。

最近では、西暦で記載してある書類が増えていますが、始末書のような書類の場合和暦で記載することをおすすめいたします。

日付は始末書の作成日、もしくは提出する日付にしましょう。

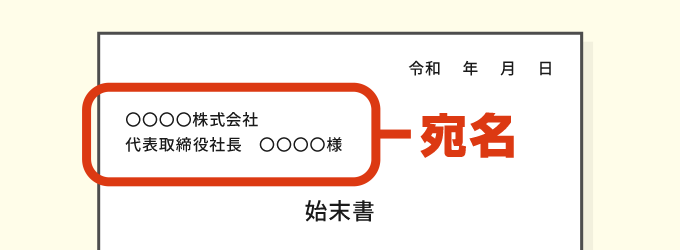

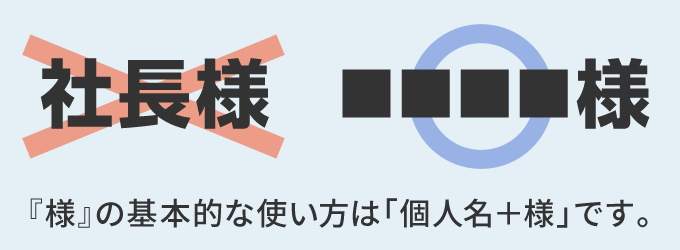

2. 肩書は正確に!

始末書の場合、社内であっても「会社の正式名」を記載し「肩書き」も正確に書きましょう。

「〇〇社長様」ではなく「〇〇様」が正しい書き方ですので、注意しましょう。

〇〇様・〇〇殿の正しい使い分けは?

『様』の基本的な使い方は「個人名+様」です。『殿』は「役職名+殿」と使うのが一般的です。公用文では殿を使われていることが多いですが、始末書の場合は『様』がよいでしょう。

3. 「始末書」は真ん中揃え

表題である「始末書」という文字は真ん中に揃え、文章よりも大きいサイズの字で記載することをおすすめします。

4. 始末書の内容と文章量には注意!

ここでは「謝罪」「鍵を失くした経緯」「現在の状況」「今後どうしていくか」を書くことがポイントです。

ですが、注意したいのが『文章量』です。鍵を失くした経緯を事細かに書くこと、1枚の始末書にはおさまらない可能性があります。一部始終経緯を書く際は「顛末書(てんまつしょ)」を別に作成されることをおすすめします。

そして、今後どうしていくかの部分で『いかなる処分もお受けします』という文章を書くことは避けてください。実際には記載しても効力がないものですが、不利益な状態になってしまうケースもあります。

弁償することになった場合も支払い方法などは書かず、鍵を失くしてしまったことへの反省の意思と、今後の改善策などの誠意を書くことが大切です。

👉 末尾に「以上」と書かないことがおすすめ!

始末書や顛末書は、お詫びを申し上げる書類です。そのような書類に「以上」とあれば冷たく事務的に書かれた文章に思えてしまいます。

末尾は再度謝罪の文章を書き、締めることをおすすめします。

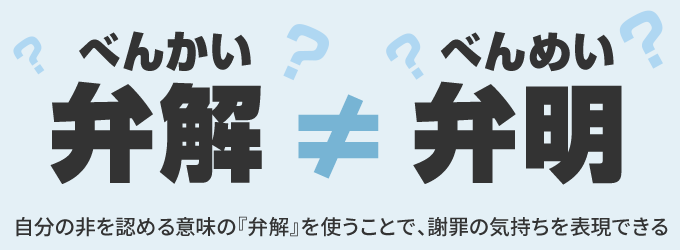

弁解の余地?弁明の余地?正しい使い方は?

始末書の例文の中に「弁解の余地もない」や「弁明の余地もない」などの使いまわしをよく見かけるかと思います。

このどちらかは、間違った使い方をしています。

「弁解」は言い訳を意味し、「弁明」は誤解を解く説明をする意味を持ちます。

始末書で使うべきなのはどちらでしょうか?鍵を失くした不始末の反省文ですので、自分の非を認める意味の『弁解』を使うことで、謝罪の気持ちを表現することができます。

書き間違いなどには注意しましょう。

5. 印鑑は氏名の右隣!

始末書の最後に、自身の所属と名前を書き、印鑑を名前の右隣に重ならないように押します。

パソコンで作成している場合、名前の部分だけ直筆にする必要性は高くありません。

捺印?押印?意味の違いは?

捺印(なついん)は、署名捺印の略称です。捺印は直筆の署名と印鑑を押す場合を意味します。

押印(おういん)は、記名押印の略称で、署名のない箇所に印鑑を押すという意味があります。

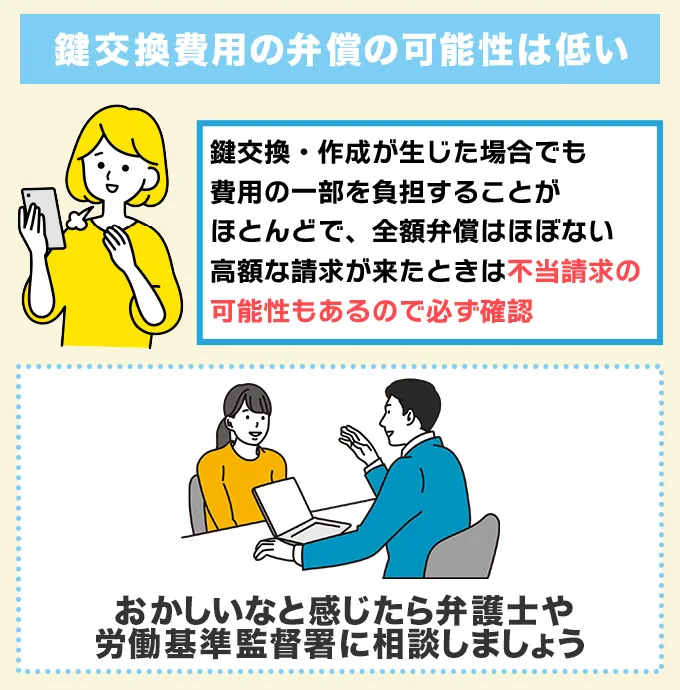

鍵交換・作成費用の弁償の可能性は低い

会社の鍵を紛失してしまったときに、会社の就業規則によっては『交換費用は自己負担になるのかな』と不安に思う方もいらっしゃると思います。

ただ、万が一会社から鍵交換の損害賠償を請求されるときでも、全額ではなく交換費用の一部のみを支払うように言われるケースが多いといわれています。

会社から請求された金額があまりにも高額な場合は『不当請求』を受けている可能性もあるため、この場合は『失くしたのは自分だから』と納得せずに弁護士や労働基準監督署に相談しましょう。

例)マスターキーを紛失して全室の鍵交換費用を全額請求された など

また、『鍵交換費用が給与から勝手に天引きされている』という場合は、こちらも『賃金支払いについての法律』に違反する行為となるため、他の支払い方法へ変更してもらうことも可能です。(双方の合意があった場合は認められるケースもあります。)

- 労働基準法第24条

- 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならない

鍵の交換費用の目安・相場は、こちらの『会社の鍵の交換・作成費用の相場について』の見出しでご紹介しています。

万が一会社側から交換費用の相場とかけ離れた高額費用を請求されている場合や、給与から天引きされているなど、少しでもおかしいと感じたときは弁護士・労働基準監督署に相談するようにしましょう。

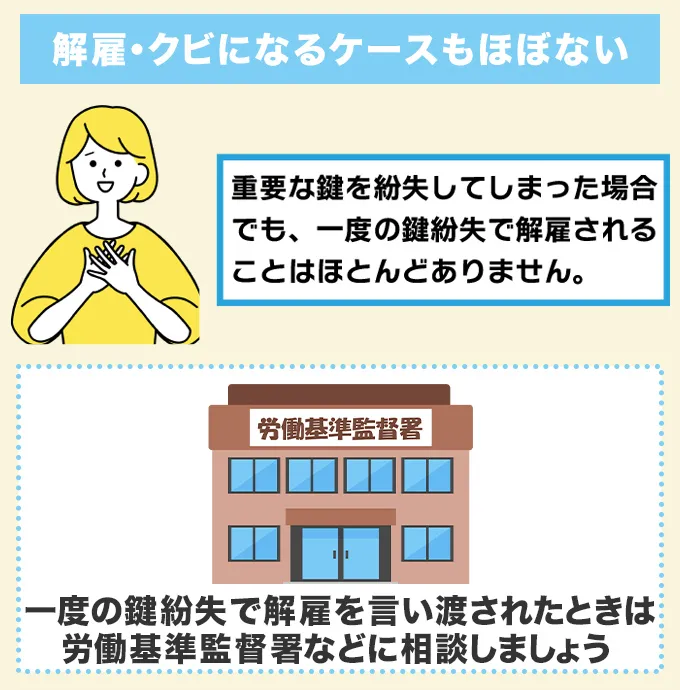

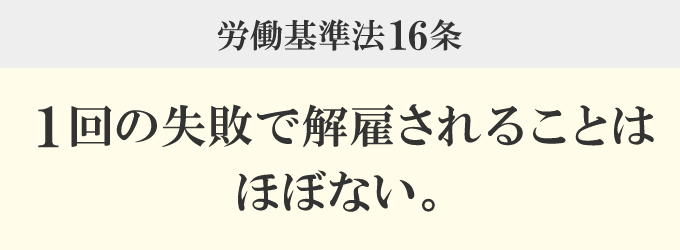

解雇・クビになる可能性も低い

『失くしたのが重要書類を保管しているキャビネットの鍵だった』、『金庫の鍵を失くしてしまった』など、セキュリティの高い場所の鍵を紛失してしまった場合でも『解雇・クビになる可能性は極めて低い』といえます。

解雇は会社がいつでも自由に行えるものではなく、さまざまな事情を考慮して、解雇が正当であるかどうかを判断する必要があります。

そのためいくら重要なものを保管するための鍵であったとしても一度の紛失では解雇が妥当だとは考えにくく、鍵を失くしただけでクビになるということはほとんどありません。

(※複数回鍵を紛失している、いくら注意しても鍵の管理がずさんといった場合は処分が重くなる可能性もあります)

- 労働契約法第16条

- 解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする

一度の鍵紛失のみで解雇だと言い渡された場合は、弁護士や労働基準監督署に相談することをおすすめします。

会社に鍵の紛失を報告した後にやること

会社に鍵の紛失を報告したら、新しい鍵の作成や交換を行いましょう。

ただ、鍵屋への依頼は会社や上司に無断で行うことができないため、日時や依頼する業者は相談したうえで決める必要があります。

次の見出しからは、会社の鍵を紛失したときの鍵交換方法や費用についてご紹介します。

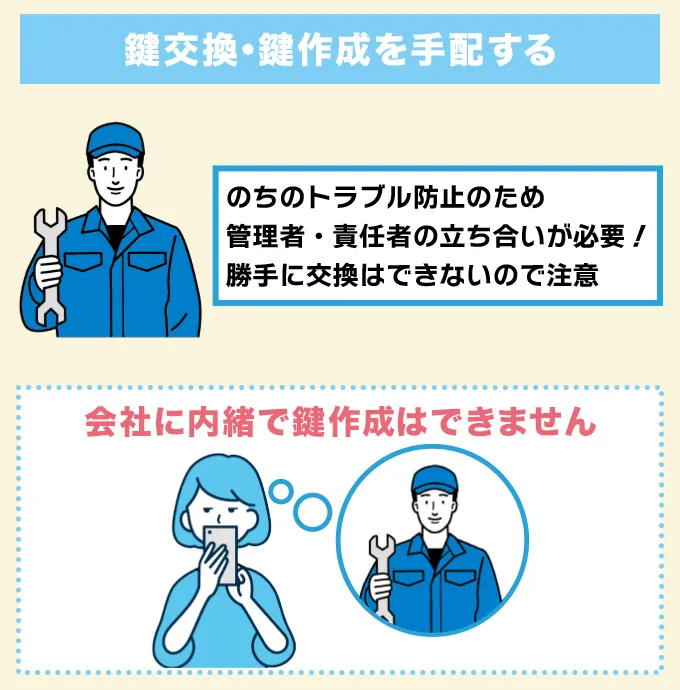

鍵交換もしくは鍵作成を手配

会社の鍵交換や鍵作成を鍵屋に依頼する時は、自己判断で行うことができないため、必ず上司・責任者と相談する必要があります。

鍵屋といたしましてものちのトラブルを防ぐために、管理者・責任者様の立ち会いができないときは交換や鍵作成を行うことができません。

『鍵を失くしたことがバレてしまう前に新しい鍵を作成したい』といった内容でも、お受けすることはできないため、まずは責任者の方とご相談ください。

ご自身が管理者の場合は管理者とわかる書類や名刺などが必要となるため、準備したうえでご依頼ください。

会社に報告しないとどうなる?

鍵をなくしたことを会社に報告するのが「怖い」と思っている方も少なくはないはずです。

そう思っている方は『報告しないで済む方法は?』『報告せずに放置したらどうなる?』など考えているかもしれません。

中には『こっそり合鍵を作ればいいのでは?』と最後まで会社に報告したくない!と思っている方もいらっしゃるかもしれません。

そういう考えに至ってしまうのは、やはり「報告したら、自分がどうなるか怖い」などから来る不安かと思います。

実際には、会社の雰囲気や上司との関係性はそれぞれ違うため、紛失した経緯・落ち度・被害の大きさ・会社の管理体制などで、どうなるかは変わってきます。

ですが会社に報告しないままでいれば、紛失による被害が大きくなる可能性はあります。

一概には言えませんが、わざと鍵を紛失したわけではないので、すべての責任を背負わされることはありませんので、

被害を最小限にするためにも、早めに会社へ報告されることをおすすめいたします。

では、会社の鍵や物を失くした際の処遇についていくつかご紹介いたします。

紛失した社員の処遇の一例

紛失した経緯・被害の大きさ・会社の管理体制などで、処遇は変わります。

どんな処遇になるかは、会社の判断に委ねられます。

| 処遇の一例 | 予想される内容 |

|---|---|

| 実費請求 賠償金請求 |

紛失した鍵や備品の代価や費用を請求される。 ※請求額や支払い方法(給料天引きは違法)に関しては、事前に話し合いましょう。 |

| 減給 | 懲戒処分として「減給」される。 民間企業は、企業ごとに就業規則が定められていることが多いので、どのぐらい減給されるか確認できるはずです。 ※労基法91条で定められている額を超える減給を行うことはできないので、しっかり確認しておくことが大切です。 |

| 解雇 | 懲戒処分として「解雇」「労働契約を終了」される。 ※解雇には労働基準法・労働組合法などで定められたルールがあります。 |

給料天引きは違反!弁償の際はしっかり話し合う

鍵を紛失したことで、鍵を交換・合鍵を作製するほかに、顧客などに被害があり賠償金が発生してしまう場合もあります。

そういった場合、ただ黙って処分を受けるのではなく、請求額やどうやって支払うかなどしっかり話し合い書面に残しましょう。

ここで気を付けるべき点は「給料から差し引かれていないか(天引き)」です。

いかなる場合であっても、給料から天引きするのは違法ですので、給料明細にもしっかり目を通しましょう。

また、弁償であっても故意に紛失したわけではないので、損害額100%を一人の社員に請求することはほぼありません。

実際の請求額は、会社の管理体制・被害の大きさ・社員が弁償できる状態であるかなどで変わってきます。

出典:電子政府の総合窓口e-Gov労働基準法

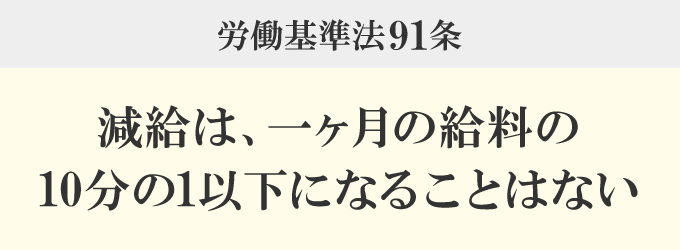

減給には決まりがある!労働基準法91条とは?

労働基準法にある第九十一条には、

「減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」とあります。

出典:電子政府の総合窓口e-Gov労働基準法

このことから、労働基準法91条で守られた範囲での減給となります。そして減給処分は、処罰の対象となる行動1つにつき1度と定められています。期間も1ヶ月と決まりがあるので、何ヶ月も減給になるということはありません。

紛失したことを黙っていたことを会社が把握した際、減給と言う懲戒処分を与える可能性は高くなります。減給の範囲が決まっているとはいえ、お給料が減ることは生活に支障がでるのは確実です。

なるべく早めに、紛失した経緯と再発防止策を報告することで、会社の処遇は軽いもので済む可能性はあります!ですので、会社には報告することは大切です。

どんな状況であっても、労働基準法に反するペナルティを受けた場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。

👇 賃金、労働時間、解雇などの法令違反などについて相談したいとき

■厚生労働省 公式HP:労働基準行政の相談窓口について

解雇は納得できる理由が必要!労働契約法第16条とは?

「解雇」には会社が一方的に社員を辞めさせることができるイメージがありますが、実際は違います。

解雇には、社会の常識に照らして納得できる理由でないといけいないというルールがあります。

労働契約法第16条で定められているため、たった1回の鍵や備品を紛失したなどの失敗で解雇が認められることはほぼありません。

出典:電子政府の総合窓口e-Gov労働基準法

ですが、会社に鍵の紛失を黙っていたことが発覚した場合、どうなるかはわかりません。

会社が貸し出している個人のロッカーなど、会社に大きな被害がでないと予想されるものであれば解雇される可能性は低いかもしれませんが、重要な鍵や備品であれば心象を悪くしてしまうため覚悟は必要かもしれません。

もし解雇になってしまった場合でも、少なくとも30日前に解雇の予告をする必要がありますので、事前の準備はできます。

予告がない場合であっても、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を会社は支払わなければなりません!このような労働基準法で定められたルールで守られています。

詳しくは厚生労働省の公式ホームページに掲載されていますので、ご覧ください。

■厚生労働省 公式HP:労働契約の終了に関するルール

会社に報告することは大切!

以上、紛失した社員の処遇の一例をご紹介いたしましたが、これはあくまでも一例です。

実際は始末書で終了することが多く、鍵の交換費用も会社が負担して行うことが一般的です。

会社に報告しないで済むようにする方法を考えるのではなく、報告した後どんな再発防止策をすればいいのかなどポジティブで改善できる方法を考えるようにシフトチェンジしましょう。

鍵を紛失した経緯で、疲労や多忙による管理不足などがあれば会社全体で改善策を考える必要があります。

その改善策のひとつに、鍵を失くさないような状態にする鍵交換をおすすめいたします。

お気軽に、鍵交換や防犯対策などを生活救急車にご相談ください。

出張お見積り無料・キャンセル料無料でお伺いいたします。

📞 出張お見積り無料・キャンセル料無料の生活救急車にご相談ください!

鍵を紛失しない具体的な対策方法とは?

会社の始末書を書く際に悩むのは「再発防止」の方法です。

始末書などの会社に事態を報告する書類には、原因・経緯を書かれるかと思います。その内容と矛盾しない、最適な再発防止策を考える必要があります。

こちらでは、始末書の書き方は省略し「再発防止」の参考となる、具体的な対策方法をご紹介いたします。

鍵以外にも個人や会社の貴重なものを無くすことを防止できるので、ぜひ取り入れてください。

「紛失防止タグ(スマートタグ)」を取り付ける

会社の鍵であっても、常に持ち歩く鍵であれば「紛失防止タグ(スマートタグ)」を取り付けることをおすすめいたします。

これを付けておけば位置情報がスマホで確認できたり、Bluetoothで接続できる範囲にあれば見当たらなくても音を出して位置を教えてくれる機能がある物もあります。

購入費用は、会社で出してくれるかどうかは交渉する必要があります。

ご自身で購入し、自発的に行う対策方法としてはとてもおすすめです。

「キーボックス」に鍵を保管する

店舗や事務所の鍵を持ち歩くことに抵抗がある場合「キーボックス」に鍵を保管する方法があります。

キーボックスを屋外の配管やガスメーターなどに設置している店舗も多く、珍しい保管方法ではありません。

キーボックス自体の鍵は、ダイヤル式や暗証番号を押して開けるプッシュ式ですので、キーボックスの鍵を失くすという事態は起こりません。

ここで気を付けないといけないのが「キーボックスの暗証番号を他者に漏らさないこと」と「キーボックス自体を無くしたり・取られたりしないようにすること」です。

キーレス錠にするのもオススメ

もしも会社の鍵自体を交換できる場合、鍵の紛失を防ぐ最大の対策方法として「鍵が必要ない鍵にする」方法があります。

鍵が必要ないというのは、暗証番号を入力する「テンキー式」や「指紋認証」の電気錠・電子錠や、スマホで操作する「スマートロック」などです。

電気錠は、配線工事が必要なため費用は比較的高いですが、電子錠であれば簡単に取り付けられるものが多く出ています。

いずれも鍵穴に鍵を差し込んだり、カードキーをかざして開け閉めする必要がなくなるので、鍵の紛失を防ぐことができます。

鍵の相談・鍵の取付は出張の鍵屋に依頼!

生活救急車のような出張の鍵屋に依頼をすれば、新しい鍵に交換する費用のお見積りから相談することが可能です。

すでに気になる電気錠・電子錠がある場合は、そのメーカーに問い合わせをしてみるのもおすすめです。

メーカーが直接取付工事を行ってくれる場合もあります。

鍵屋からも見積もりをもらう「相見積り(あいみつもり)」をして、見積り料金や作業内容を比較することも大切です。

電気錠・電子錠であれば防犯効果もあげることもできるので、ぜひご検討ください。

📞 出張お見積り無料・キャンセル料無料の生活救急車にご相談ください!

会社の鍵の交換・作成費用の相場について

会社の鍵交換・鍵作成を鍵屋に依頼する場合の費用については、鍵の種類によって異なります。

ごく一般的な刻みキーである場合の鍵交換費用は20,000円~30,000円程度、防犯性の高いディンプルキーを使用している場合は、30,000円~50,000円程度が相場となっています。

重要書類を保管している場所や会社の玄関など、防犯性の高い鍵が取付けられている場合は、鍵交換費用が高額になる可能性が高くなります。

一方で鍵作成を鍵屋に依頼する場合は、14,300円~が相場料金となっています。ロッカーやデスク、会社の入り口の鍵が刻みキーの場合は、鍵屋でも作成を行うことが可能です。

ディンプルキーなどの防犯性の高い鍵が取り付けられていた場合は、鍵屋では作成ができないこともあり、この場合はシリンダー(鍵穴)を交換するか、鍵のメーカーに依頼して純正キーを取り寄せる必要があります。

会社の鍵交換・作成の施工事例

鍵屋に会社の鍵交換を依頼した場合、現場の状況によって行う作業や費用が異なるため、正確な料金に関しては現地でのお見積りにてご案内しております。

ただ、依頼する前に大体の料金でも知っておくと安心できると思うので、ここでは生活救急車で実際に対応した、会社の鍵交換作業の費用事例をご紹介します。

玄関ドアの鍵作成

MIWA PMK刻みキーの鍵作製のご依頼で、シリンダーを分解して作成しました。

| 項目内容 | 料金(税込) |

|---|---|

| 玄関ドアの鍵作製 刻み | 14,300円 |

| 合計 | 14,300円 |

玄関ドアの鍵作成

玄関鍵作製のご依頼でした。

交換もおすすめしましたが、寮のため鍵の管理の都合上、今のシリンダーに合わせた鍵を作成する必要がありました。

シリンダーを分解して作成しました。

| 項目内容 | 料金(税込) |

|---|---|

| 玄関鍵作製 刻み | 14,300円 |

| 合計 | 14,300円 |

事務所の鍵交換

会社事務所で、やめた社員が鍵を持っているため鍵交換をご希望されていました。

鍵を回収することを忘れてしまったそうで、即日鍵交換にて対応いたしました。

| 項目内容 | 料金(税込) |

|---|---|

| 事務所カギ交換 シリンダー | 11,000円 |

| MIWA 部品代 | 12,100円 |

| 合計 | 23,100円 |

鍵紛失に伴う通用口の鍵交換

会社勝手口ドアの鍵交換のご依頼でした。

従業員の方が鍵の紛失をされており、防犯上鍵の交換を検討されていました。

同じ部品を使用した、玉座交換にて対応いたしました。

| 項目内容 | 料金(税込) |

|---|---|

| 通用口 玉座交換 | 11,000円 |

| MIWA 部品代 | 19,800円 |

| 合計 | 30,800円 |

鍵の紛失による交換・鍵作成は生活救急車にお任せください!

会社の鍵を紛失してしまったとき、特に玄関や重要書類を保管している部屋などは、セキュリティの観点からそのままの鍵を使用するのは不安だと思います。

防犯性を維持するためにも、鍵を紛失してしまったときは新しい鍵に交換することがおすすめです。

生活救急車でも、鍵の作成や交換作業を承っております。現地でのお見積りから対応しておりますので、お困りの場合はお気軽にお問い合わせください。